“食べる力”を守ること、生活を支えることにつながる

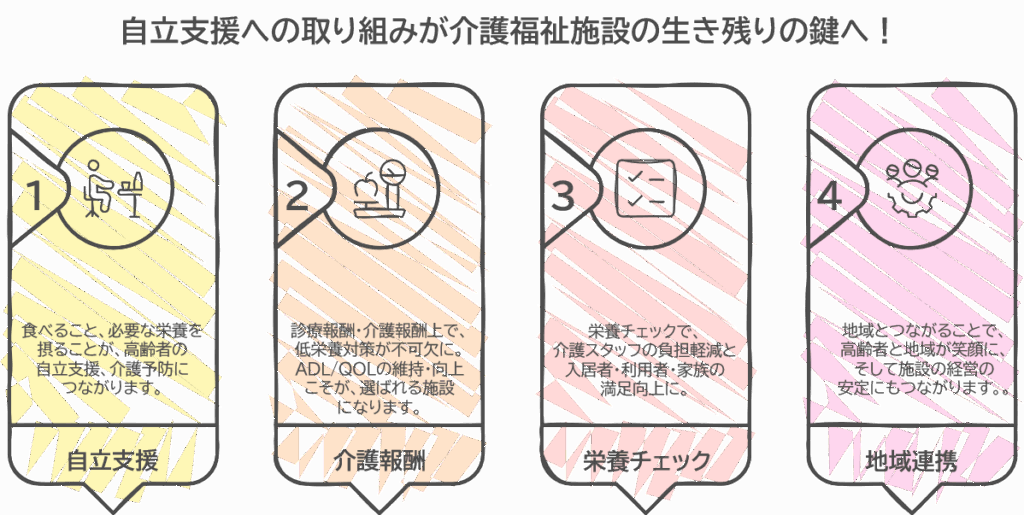

低栄養予防は、利用者の満足度と施設の運営効率を両立する新たな介護戦略です。 高齢化の進行とともに、介護福祉施設では医療ニーズの高い利用者が増え、「治す」よりも「支える」「生活を維持する」ケアの重要性が増しています。なかでも「低栄養」は、フレイル・要介護進行・入院リスクの入り口として見逃せない課題です。日々の介護・支援の中に、栄養視点を取り入れることで、利用者のADL・QOLの維持、介護負担の軽減、施設運営の安定につながります。

栄養ケアプランニングは

- 簡便なツールで現場での低栄養スクリーニング・共有をサポートします。

- 医療・薬局・配食事業者などとの多職種連携・異業種地域連携の橋渡しを行います。

- 栄養視点からのケアプラン立案・制度活用など、現場に寄り添う支援をします。

高齢者福祉施設が低栄養予防に取り組むメリット

Point①「食べる・動ける・暮らせる」が生活の基本

- 食べられなくなる → 動けなくなる → 要介護が進行する…そんな負の連鎖を栄養の介入で断ち切ることができます。

- 病気が治っても、食事量や体重が減れば再入院やADL低下のリスクが上がります。

- 利用者の“生活を支える”立場だからこそ、栄養チェックは日常ケアの一部として行えます。

Point② 低栄養対策は制度にも位置づけられています。

- 2024年度の診療報酬改定で、GLIM基準の活用が病院で一部義務化され、地域全体でも対応が進められています。

- 介護現場でも、「栄養改善加算」や「栄養スクリーニング加算」などが制度化されており、ケアマネジメントにおける重要テーマです。

- 利用者の変化に早く気づき、他職種に適切につなぐ支援体制の構築が求められています。

Point③ ケアマネ・施設職員でもできる「かんたん栄養チェック」

- 栄養ケア支援システムでは、MNA-sfやフレイル指標などを使った短時間スクリーニングが可能です。

- 日々のバイタルチェックや問診の中で、無理なく栄養状態の把握ができます。

- 医療職・薬局と栄養状態・アセスメント情報を共有でき、連携がスムーズに進みます。

Point④ 給食・農業・食品などとの連携で地域から「支える仕組み」を

- ケアマネが中心となって、生活支援・健康支援を“栄養”で統合する動きが広がっています。

- 医療と福祉の間をつなぐ存在として、地域包括ケアの中心的役割を担うことができます。

- 「栄養で介護を変える」取り組みが、施設や地域全体の持続可能性を高める鍵になります。

栄養ケアプランニングのサービス

① 栄養ケア支援システムの提供

- MNA-sfや簡易フレイル指標を用いた、現場スタッフでも実施可能な栄養スクリーニングツールを提供。

- 利用者の栄養状態を視覚的に把握・記録・共有でき、医療・薬局とスムーズに連携できます。

- 施設内の記録業務・ケアマネのケアプラン作成も効率化され、介護現場の手間を増やさず活用できます。

② 低栄養を通じた多職種連携の構築支援

- 管理栄養士・医師・薬局・配食・行政等との連携体制を地域ごとに整備・支援します。

- スクリーニング結果を他職種と共有し、適切な受診や食事支援にスムーズにつなげられる体制を構築。

- 利用者の早期対応が可能になり、状態悪化・再入院の予防、退所リスクの抑制につながります。

③ 異業種連携コンサルティング

- 医療・福祉・農業・食品などをつなぎ、地域ぐるみで支えるケアモデルを構築支援。

- 2022年度には内閣府「地方創生SDGs 官民連携優良事例」に選出された取組実績あり。

- ケアマネージャー・施設が地域の中で連携のハブとなり、利用者・家族・地域にとって価値ある役割を果たせるよう伴走します。

- 福祉施設の課題解決と社会的価値の創出を両立する、「予防ケアの地域実装」を推進しています。

④ 介護現場の食事提供を効率化し、栄養ケアを無理なく実現

- 栄養ケアプランニングでは、調理の現場負担が少ない調理済み食材供給サービスをご提案・導入支援しています。

- 必要な分だけ使える業務用パッケージを用いることで、食材ロスの削減・コスト管理のしやすさにもつながります。

- 特別な調理スキルがなくても対応できるため、人手不足の介護現場でも継続可能な栄養ケアが実現できます。

- フレイルや咀嚼嚥下に配慮したメニュー構成で、介護度に応じた個別対応も可能です。

- スクリーニング結果に基づいて、医師・管理栄養士と連携しながら、“本当に必要な人”に適した食支援が行えます。