低栄養予防を患者様・地域社会への貢献と、新たな医療経営の柱に!

超高齢社会の進行により、医療現場では「治す医療」から「支える医療」への転換が求められています。診療報酬や介護報酬もADLの改善など、治療から予防的側面への報酬が増えております。こうした中、高齢者の低栄養予防は、医療の質を保ちつつ、医療経営の持続を確保し、さらには患者・家族の満足度も上がる戦略的なテーマとして注目されています。

栄養ケアプランニングは

- 栄養ケアパッドにて、低栄養スクリーニング、アセスメントをサポートします。

- 低栄養予防に取り組む多職種連携構築を支援します。

- 高齢者の低栄養予防を通じた循環型社会構築のコンサルティングを行います。

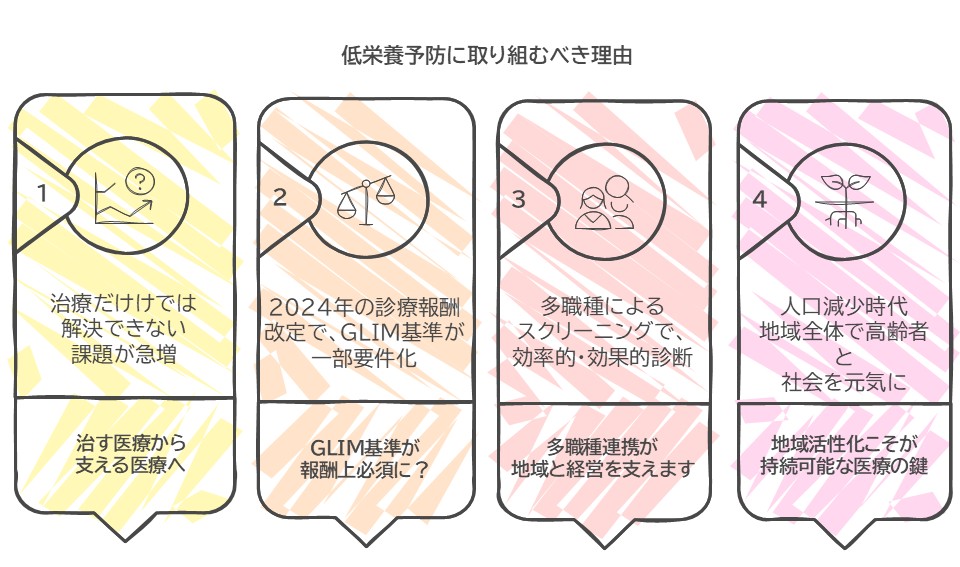

医療機関にとって、低栄養予防が重要になる理由

Point① 治療だけでは解決できない課題が急増!

- 高齢化のさらなる進展、医療・介護費の急増による社会保障費の圧迫により、社会全体として医療への向き合い方が変わっています。

- 高齢者は複数の慢性疾患を抱え、「完全に治す医療」だけでは対応が難しくなっています。

- 病気が治っても筋力や栄養状態が低下すればQOLは損なわれます。今は「動ける・食べられる・暮らせる」を支える医療が求められています。

- 重症化や要介護化を防ぐことで、医療費・介護費の抑制にもつながります。

- 患者や家族の「自宅で自分らしく」という希望にも応える医療が必要です。

Point② GLIM基準が診療報酬上の評価の対象に?!

- 2024年度改定で、GLIM基準の活用が一部要件化され、低栄養は診療報酬上も重要視されてきています。

- 高齢者の低栄養は、フレイル・要介護の入り口であり、放置すれば通院困難や患者離脱につながります。

- 早期介入は、患者を守り、医師としての信頼と継続診療を支え、地域社会への貢献、医療経営にもメリットになります。

Point③ 多職種連携によるスクリーニング・アセスメントの実施

- GLIM基準も2ステップモデルを採用しており、スクリーニングを医師以外が行うことで効率的、効果的に診断へ進めます。

- 薬剤師や管理栄養士などがスクリーニングを担うことで、ポリファーマシーの問題や生活の課題を踏まえた医師の判断や介入が可能になり、精度が高まります。

- 多職種連携こそが、超高齢社会における地域全体で支える予防医療と効率的な医療経営の実現に向けた鍵となります。

Point④ 低栄養予防は地方創生につながる新たな切り口?

- 低栄養予防は、健康寿命を延ばし、地域の高齢者が元気に暮らし続けることを支える取り組みです。食べることや買い物、就労の維持にもつながり、地域経済の活性化=地方創生の切り口となります。

- 早期発見・早期介入・重症化予防が可能となり、通院継続や患者維持にも貢献します。人口減少時代においても、地域との接点を広げ、医療経営の安定化に寄与する手段となります。

- 低栄養予防は、社会貢献と経営価値の両立を実現する、超高齢社会における予防医療モデルです。

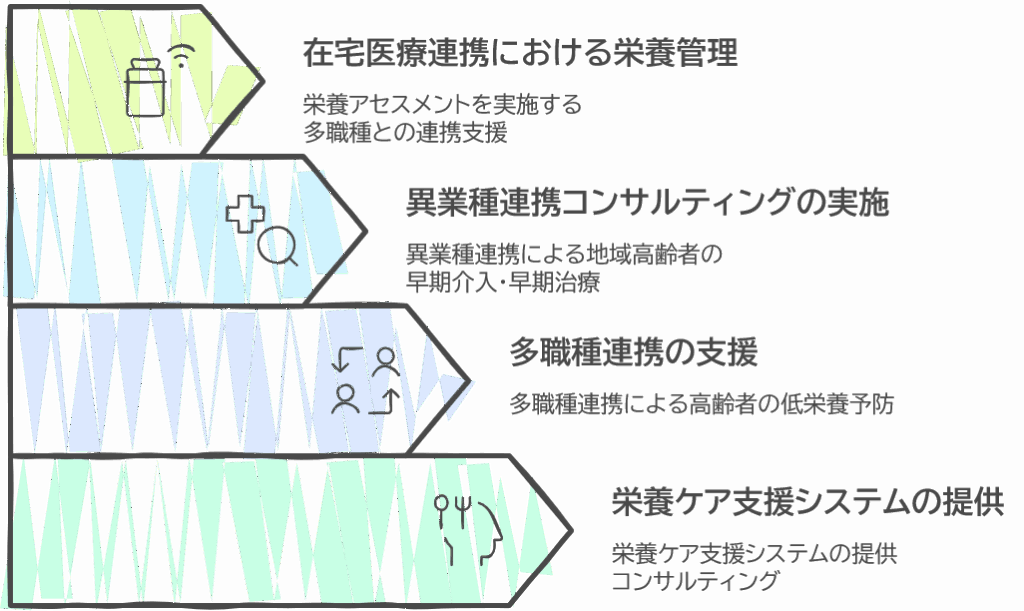

栄養ケアプランニングの提供サービス

① 栄養ケアパッドの提供

- 当社が提供する「栄養ケアパッド(栄養ケア支援システム)」は、MNA-sfや簡易フレイル指標などを用いた短時間のスクリーニング・アセスメントを可能にするツールです。

- 医師や医療スタッフは、患者の栄養状態を簡便に可視化でき、GLIM基準にも対応した判断支援が行えます。

- 多職種との情報共有もスムーズに行え、在宅や外来での継続的な栄養ケア体制の構築を支援します。

- 医師が“本当に必要な人”への介入に集中できるよう、診療の質と効率の向上に貢献します。

- 予防・支える医療への移行を、現場レベルで実現する実践的なシステムです。

② 低栄養を通じた多職種連携の構築支援

- 当社は、低栄養を切り口に、薬剤師・栄養士・介護職・行政・高齢者配食事業者などとの多職種連携の構築を支援しています。

- 栄養ケアパッドを活用することで、スクリーニング結果や介入内容を職種間で簡単に共有・連携できます。

- 医師は、信頼できる他職種の目と手を活かしながら、必要な患者に集中して介入できる環境を整えられます。

- 地域のケア体制が強化されることで、患者の健康寿命延伸と通院継続にもつながります。

- 「支える医療」へのシフトを、多職種とともに無理なく実現する仕組みをご提供しています。

③ 異業種連携コンサルティング

- 当社は、医療・福祉・食品・農業を中心に、異業種をつなぐ地域連携の仕組みづくりを支援しており、2022年度内閣府の地方創生SDGs官民連携事例の優良事例として表彰されました。

- 医師が単独で抱えがちな課題も、食事支援や見守り、スクリーニングなどを地域資源と連携して補完可能です。

- 特に予防や在宅医療の分野では、異業種との連携が医療の継続性と効率性を高めるカギになります。

- 先生方の専門性を活かしながら、地域全体で支える医療体制の構築をサポートします。

- 医療の枠を超えた連携によって、患者にも地域にも、医療経営にも、持続的な価値を生み出します。

➃ 栄養管理による在宅医療連携の提案

- 当社の栄養ケアパッドは、スクリーニングとアセスメントの結果を、文書あるいはメールにて簡単に共有できます。

- 多職種訪問による栄養チェックにより、重症化の予防につながります。

- 低栄養予防を行う薬局と連携することで、薬剤の有害事象に伴う低栄養の発見とポリファーマシー対策を行うことが可能になります。

- 低栄養予防を行う訪問看護と連携することで、容態の変化を早期に見つけることができます。

- 健康支援型配食サービスを提供する高齢者配食事業者と連携することで、高齢者の栄養状態に合わせて食事の提案を行います。

- 在宅医療の現場にて、多職種と連携する支援を行うことで、効果的かつ効率的な医療を提供するための支援をご提案します。

治す医療から、支える医療へ。

低栄養予防を通じて、地域医療の未来を共に築く。

栄養ケアプランニングは、医療機関とともに、

患者様と地域社会の健康を支える仕組みづくりを担います。

事例紹介

内閣府・地方創生SDGs官民連携プラットフォーム優良事例受賞事例

- 2022年度に、内閣府・地方創生SDGs官民連携プラットフォームにて優良事例として受賞したモデル。

- 高齢者配食事業者と連携し、地元の農水畜産物を活用した地産外商プロジェクトを推進することで、過疎地域の雇用創出、食品関係者の収入向上を実現。

- さらに病院や薬局、高齢者福祉施設と連携し、栄養チェックを行うことで、適切な受診勧奨へとつながる取り組みを実施。

⇒ 地域の活性化と合わせた医療体制の維持を支援します。