1. 低栄養とは何か?

- 定義

低栄養とは、体に必要なエネルギーやたんぱく質、ビタミン・ミネラルなどの栄養素が不足することで、体組成や身体機能が損なわれ、健康維持や生活機能に悪影響を及ぼす状態です。特に高齢者では、見た目が痩せていなくても筋肉量や体力が低下している「隠れ低栄養」が多く見られます。 - 特徴

- ゆっくり進行し、気づきにくい。

- 年齢や持病の影響を受けやすい。ただし、年齢だけが原因ではない。

- 栄養不足と筋肉減少が同時に進む場合が多い。 - 世界・国内の現状

厚生労働省や世界の栄養に関する学会においても、高齢者の健康寿命短縮や医療・介護費増大の大きな要因とされています。低栄養がただの栄養失調ではなく、治療のアウトカムへの影響があるとして、低栄養診断の国際基準として、2018年に「GLIM基準」が定められました。

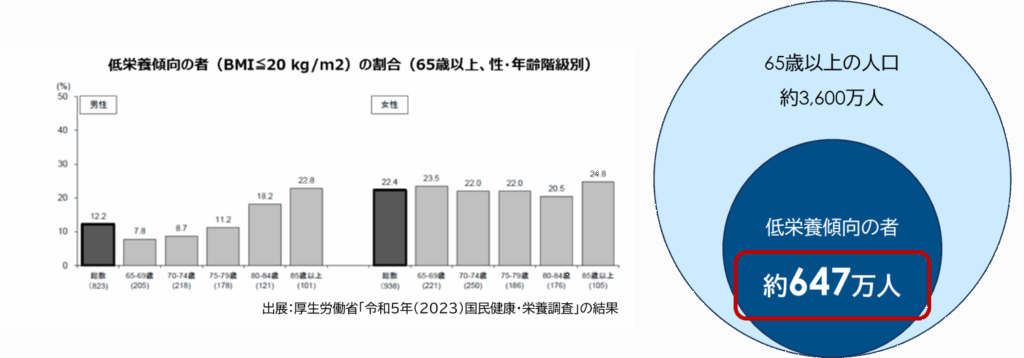

国内の低栄養傾向の高齢者

2. 低栄養の原因とは?

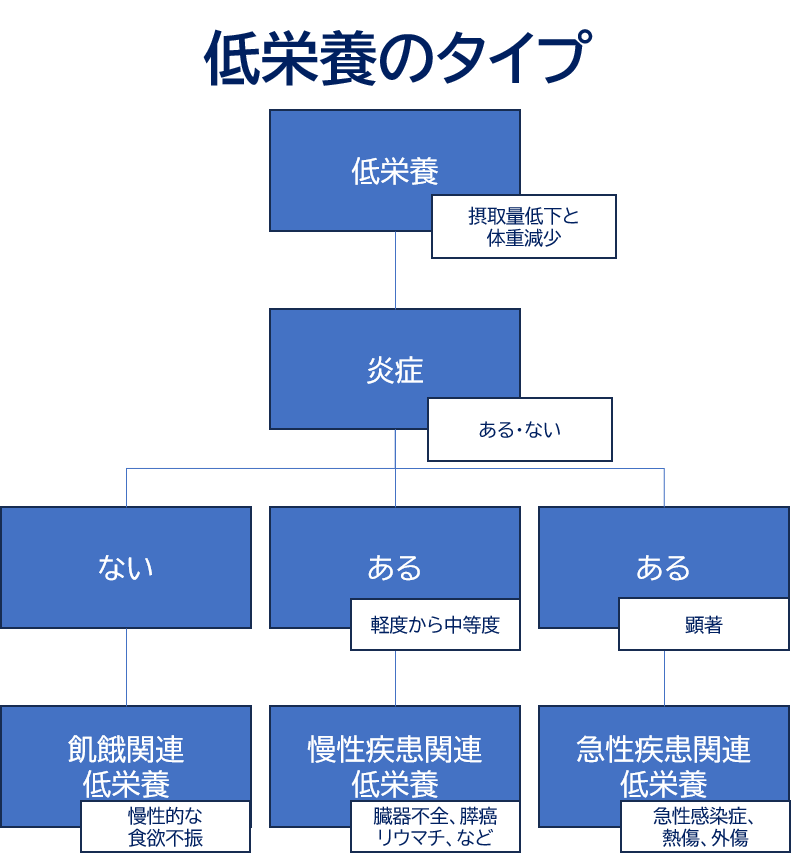

- 低栄養のパラダイムシフト

GLIM基準が策定され、低栄養の原因において重要な要素となっているのが、疾患による炎症です。飢餓による低栄養以外に、疾患よる炎症によって低栄養を引き起こされます。逆に言えば低栄養に介入していないと、その裏にある疾患を見逃してしまう可能性もあります。

高齢だから体重が減るのは仕方ないと考えず、高齢であることは複数疾患を罹患する確率が高くなり、そこから引き起こされる炎症がエネルギー消費の増加、ひいては体重減少につながるということがを意識しておくことが大事になります。

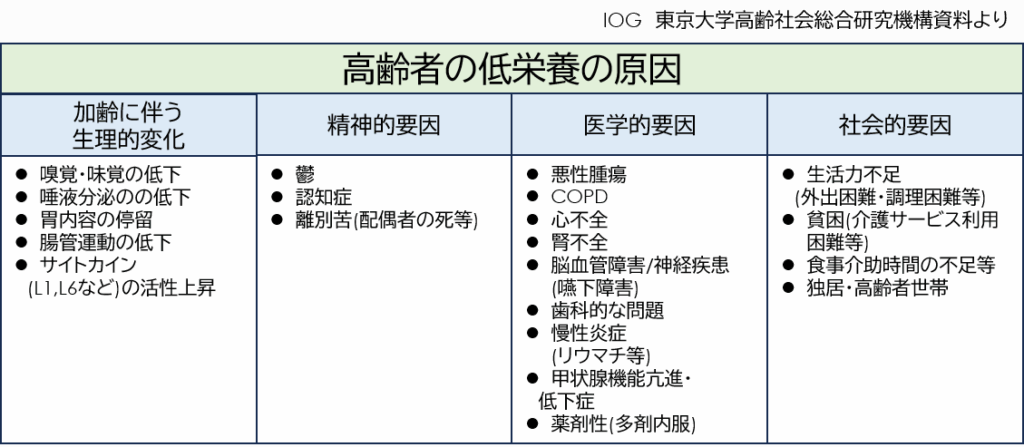

・食事量や質の低下

- 食欲不振(加齢、薬の副作用、うつ症状など)

- 噛む・飲み込む力の低下(口腔機能低下)

- 偏食や食事制限

・病気や治療の影響

- 慢性疾患(心不全、慢性腎臓病、がんなど)

- 急性疾患、感染症や手術後の栄養需要増加

・社会的・心理的要因

- 独居や孤食による食事機会の減少

- 経済的困難

- 外出や交流の減少による活動量低下

・環境要因

- 買い物・調理の困難

- 食事提供体制の不十分さ

3. 低栄養になると何が悪いのか?

低栄養になると、身体への影響、病気の悪化・長期化、生活への影響、社会的な影響など様々な課題を引き起こします。

4. 低栄養の診断方法

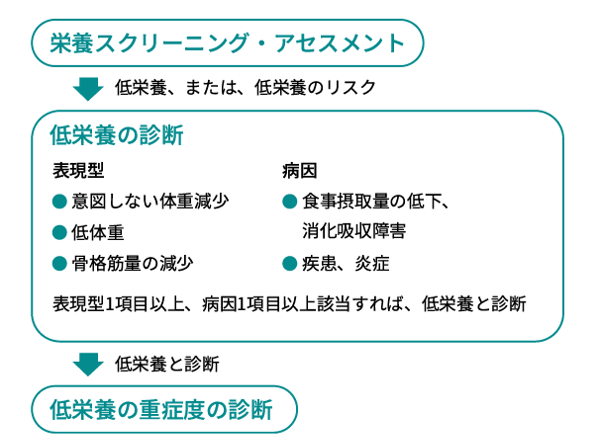

- 国際的な低栄養の診断基準:GLIM基準の導入

-ヨーロッパ、アメリカ、アジア、南米、日本の栄養に関する学会の代表が集まり、国際的な低栄養の診断基準・GLIM基準が2018年に発表 - 2ステップモデルの導入

-低栄養の最終的な診断を行う前に、栄養スクリーニング、栄養アセスメントを行う2段階の流れ。- 栄養スクリーニングでは、簡易ツールを用い、多数の集団から、簡便なツールを用いて、短時間、低コストで症例評価を実施。(量的アプローチ

- 栄養アセスメントでは、低栄養の可能性があると判断された症例で、どのような原因で、どの程度栄養状態に問題があるのか評価する。(質的アプローチ)

- 栄養スクリーニングは病院外でも実施可能

- 栄養スクリーニング/アセスメントに用いられるものとして、MNA、MNA-SF、MUST、NRS2002などがあり、薬局や高齢者施設などにおいても、これらのツールの活用が可能。

- スクリーニングにおいて、低栄養、あるいは低栄養リスクのあるものに対し、病院等の医療機関において診断を実施する。

※当社の栄養ケア支援システムは、GLIM基準における検証済み栄養スクリーニングツール(MNA-SF)を搭載しております。

GLIM基準

5. 低栄養の治療方法は?

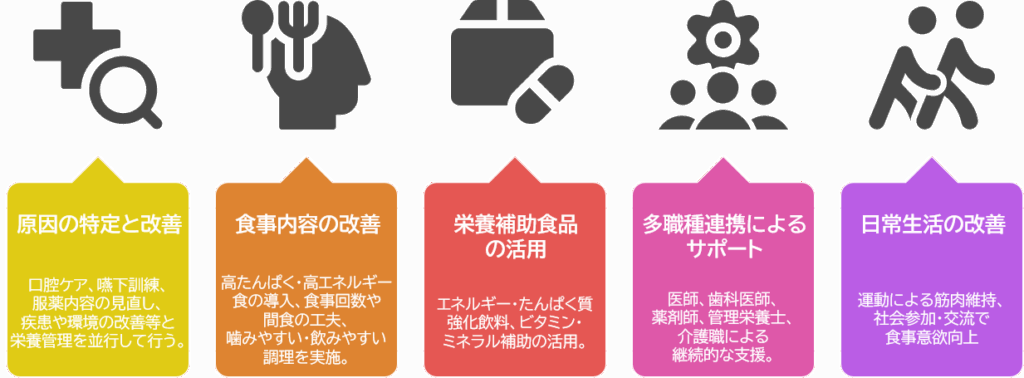

低栄養の治療には、原因を特定し、疾患の問題なのか、口腔内の問題なのか、精神的な問題なのか、社会的な問題なのか、あるいは薬の影響なのかの原因を特定することがまずは大事になります。

その上で、低栄養/フレイル予防には、栄養を意識した食事/栄養補助食品、運動、社会とのつながり/交流が重要になるので、栄養チェックをしてくれる薬局などにて、定期的な栄養チェックと支援の相談をできる体制が大事になります。定期的な栄養チェックを医療職である薬局で行ってもらうことで、必要な際は、医師や歯科医師、管理栄養士へつないでもらい、病気の早期発見、早期介入にもつながります。

6. 栄養ケアプランニングとしての支援

① 医療・介護の専門職向け

低栄養予防は現場の小さな変化の気づきから始まります。

私たちは、病院・診療所・薬局・高齢者施設などの現場で、次のような支援を行っています。

- 栄養スクリーニングの導入支援

MNA-SF、簡易フレイルインデックス、GLIM基準などを現場で活用できるよう、ツールやマニュアルを提供 - システムによる継続管理

栄養ケア支援システムで測定・記録・共有を一元化し、多職種間での情報連携を容易に - 研修・サポートの実施

低栄養予防、GLIM基準の活用、食支援の実践方法などをテーマにした職員研修 - 高付加価値栄養ケア食品の提案

機能性表情等を獲得した高付加価値の低栄養予防・フレイルケア食品を提案 - 地域連携のコーディネート

医療・介護・配食事業者・行政との協力体制づくりをサポート

② 高齢者や家族向け

日々の生活の中で、気づいて・守るためのサポートを提供します。

- 栄養状態チェックの場の提供

地域の薬局やイベント会場で無料の栄養スクリーニングを実施 - フレイルケア食品・栄養補助食品の紹介

栄養強化・機能性表示食品、噛みやすく・飲み込みやすい加工食品、健康支援型配食サービスの提案 - 運動や交流のきっかけづくり

地域サロンや通いの場との連携、外出や軽運動を促すプログラム紹介 - 医療機関・専門職との橋渡し

必要時には医師や歯科医、管理栄養士などの専門職への受診や相談を促進