「健康寿命延伸」という社会課題に、食から挑む!

高齢者の低栄養予防は、食品企業にとって新たな社会的役割と事業機会です。2024年度の診療報酬・介護報酬改定では「予防」「栄養」が重視され、食を通じた介入が制度上のテーマにもなりました。高齢化の加速に制度が後押しすることで、食の多様化に加え、付加価値化が求められています。これからの食品企業には、健康を支える栄養設計、提供形態の工夫、地域連携、事業間連携、医福食農連携など、“食で支える社会インフラ”としての役割が求められています。

栄養ケアプランニングは

- 医療・介護現場の声を反映した高齢者向け商品の開発・実装支援をします。

- 食品企業と連携した栄養ケアの仕組みづくり・販路開拓を実施します。

- 行政・医療機関・配食事業者との連携による「地域実装型モデル」の新たなマーケット参入の支援をします。

- 企業同士の連携、大学や研究機関との協働により付加価値の高い食品開発の提案を行います。

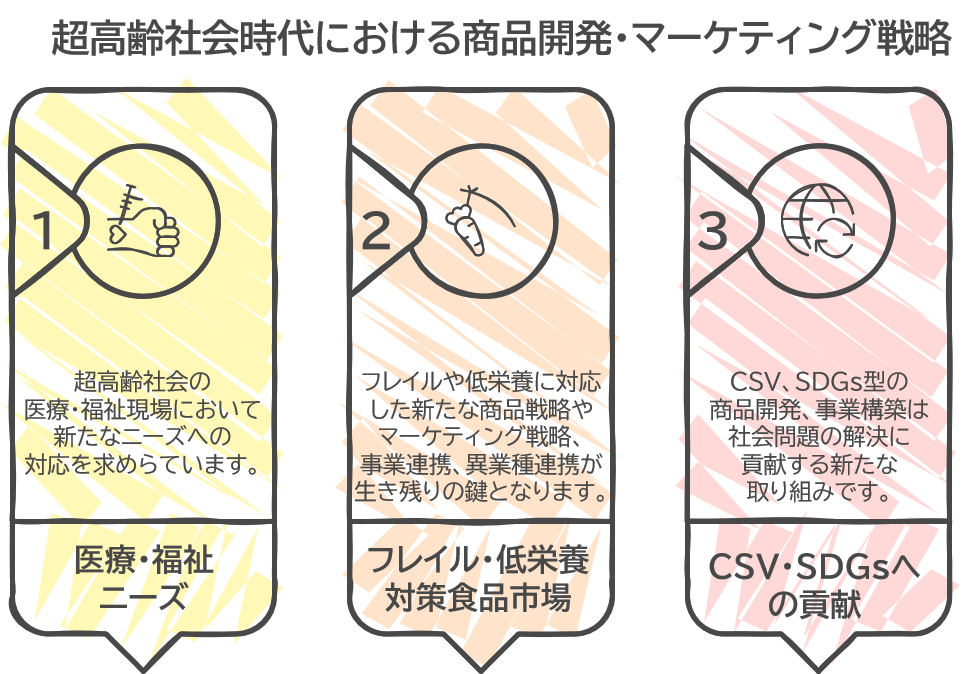

超高齢社会に適応した商品開発の必要性

Point① 医療・福祉現場では「食事による支援」のニーズが急拡大

- 病院・介護施設・在宅の現場では、簡便に提供できる栄養食・調整食が求められています。

- 高齢者の咀嚼・嚥下・消化・嗜好への対応とともに、現場の負担を減らす工夫(調理工程の簡略化・省人化)が不可欠です。

- 栄養ケア支援システムによるスクリーニング結果に基づき、本当に必要な人に必要な形で届く食支援が注目されています。

Point② フレイル・低栄養を見据えた“攻めの栄養設計”が新たな市場価値に

- 高齢者の健康寿命を延ばすには、エネルギー・たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維などの積極的な摂取が重要です。

- 食品設計においても、医療現場や大学、研究機関と連携した「栄養エビデンスに基づく開発」が信頼獲得の鍵になります。

- 地域の医療職・介護職・管理栄養士の声を取り入れることで、本当に必要とされる商品・販路開拓につながります。

Point③ 社会課題に貢献するCSV・SDGs型の事業構築

- 当社は、内閣府「地方創生SDGs官民連携優良事例」にも選出された異業種連携モデルを全国に展開。

- 食品企業が医療・介護・行政と連携し、単なる供給者ではなく「地域ケアの一員」として参画できる仕組みを提供しています。

- 自社の製品やサービスが、「健康を支える仕組み」として地域に実装されることで、社会貢献と持続的な収益性の両立(CSV)が可能になります。

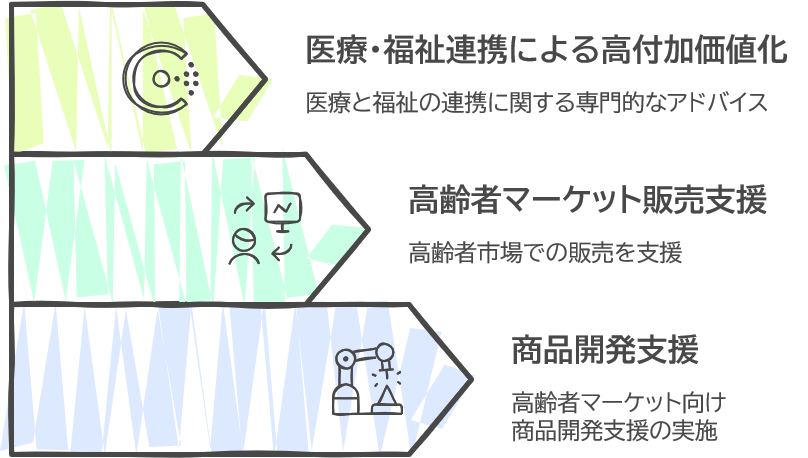

栄養ケアプランニングの提供サービス

① 商品開発・改良の共同支援

- 医療・介護現場の専門職と連携し、栄養設計や食形態、使いやすさに配慮した商品開発・改善を支援。

- スクリーニング結果など現場ニーズに基づき、科学的根拠と現場適応性の両立を図ります。

- 機能性表示の取得など、医療・介護現場や高齢者にとって、根拠ある食品開発の支援をします。

② 高齢者マーケット・健康食市場への販売支援

- 高齢者の新たなマーケットチャネルとして、当社連携の高齢者配食事業者との連携や高齢者福祉施設での提供、保険薬局における薬剤師からの販売を支援します。

- 低栄養予防食やフレイスケア食の販売拡大のためのテストマーケティング支援など販売戦略を構築します。

- 異業種との連携による新たな販路拡大や商品開発支援を行います。

③ 医療・福祉連携コンサルティング

- 大学病院、研究機関、企業等と連携し、付加価値の高い商品開発、マーケティングを支援します。

- 医療機関・薬局・自治体との連携体制の構築支援により、商品が単なる「物」ではなく「仕組み」として流通できるよう設計します。

- 例えば、医師が必要と判断 → 薬局や配食事業者で提供 → 地域で見守り、という“食で支える連携モデル”を共同構築します。