活用例

保険薬局

医療・介護連携健康サポート

・医療機関へのトレーシングレポート(低栄養チェック、ポリファーマシー等)

・栄養チェックによるポリファーマシー対応への処方提案

健康サポートと受診勧奨の実施

・健康イベントにおける低栄養患者スクリーニングによる受診勧奨

・低栄養患者の健康サポートとして、啓発活動や栄養機能食品などの販売

病院・クリニック

栄養スクリーニングの実施

・入院患者様やリハビリテーションにおける栄養管理ツール

・地域の医療機関、薬局、福祉施設との連携

福祉施設

栄養スクリーニングの実施

・介護報酬における加算の獲得

自立支援への活用

給食配膳業の方

健康支援型配食サービスにおける活用

定期的な栄養チェックによる健康支援型配食サービスの実現

地域高齢者コミュニティ

地域包括支援センター・老人福祉センター・自治会・通いの場 シニアクラブ・ボランティア・シルバー人材センターJA・企業など

健康寿命延伸プロジェクトの実施活動

自治体事業

社会保障費削減事業

民間事業者(薬局、配食事業者、食品企業、JA、福祉施設、医療機関等)との連携による低栄養のポピュレーションアプローチの実施

GLIM基準:検証済みスクリーニングツール搭載

栄養ケア支援システム

- GLIM基準における検証済み栄養スクリーニングツール(MNA-sf)を搭載。

- 大塚製薬工場株式会社の協力により、フレイル・インデックスとサルコペニアチェックの新機能を追加搭載

- 厚生労働省/医療費適正化推進事業(高齢者の低栄養防止・重症化予防等推進事業)で、エビデンス確立したシステム。

- 高齢者の低栄養は、公的保健の入院時/外来時栄養食事指導料で算定可能。

- 介護保健では、自立支援に基づく、栄養スクリーニング加算で算定可能。

- 保険薬局の地域支援体制加算や在宅訪問薬学管理指導料での活用が期待される。

- 高齢者の低栄養予防に資する「健康支援型配色サービス」で活用されている。

国際的な低栄養の診断基準「GLIM(グリム)基準」の導入へ

GLIM基準とは

世界の主要な臨床栄養学会が協力し、「Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)」として、新しい成人の低栄養診断基準を提唱しました。GLIM基準は、従来の食物摂取不足による低栄養に加え、医療施設における疾患関連性低栄養も考慮されており、低栄養の診断及び栄養治療における世界標準の基準、“世界の共通言語”となることが期待されています。

GLIM基準誕生の背景

低栄養は、病院の入院患者や外来患者、高齢者施設の入所者など、世界中の様々な医療環境にいる人々に悪影響を与えます。低栄養によって引き起こされる治療効果の低下や合併症リスクの増加は、臨床アウトカムの悪化と密接に関連しています。このため、医療機関では低栄養対策が重要な課題となっています。しかし、国際的な低栄養診断基準は定まっておらず、国や地域による基準の差異は、国際的な低栄養対策の研究や協力に支障を来たしてきました。GLIM基準は、これらの問題を解決するために世界の主要な栄養学関連学会が協力して開発されました。この基準により、世界的に一貫した栄養状態の評価が可能となり、より効果的な栄養治験が提供されることが期待されます。

※日本栄養治療学会より引用

栄養ケア支援システム

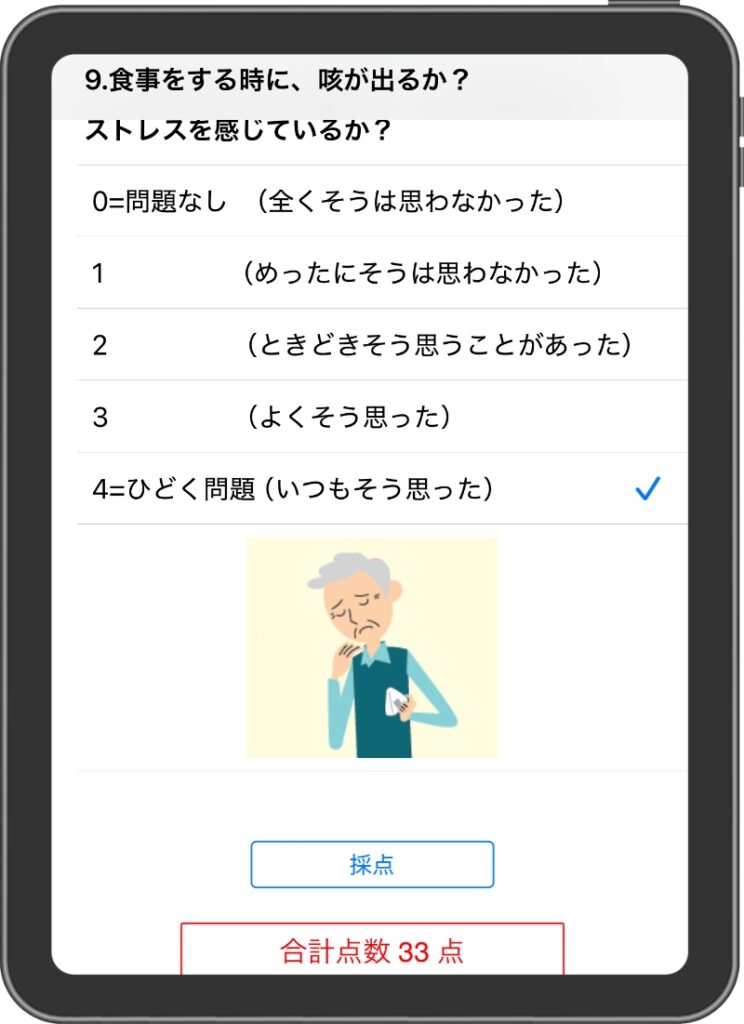

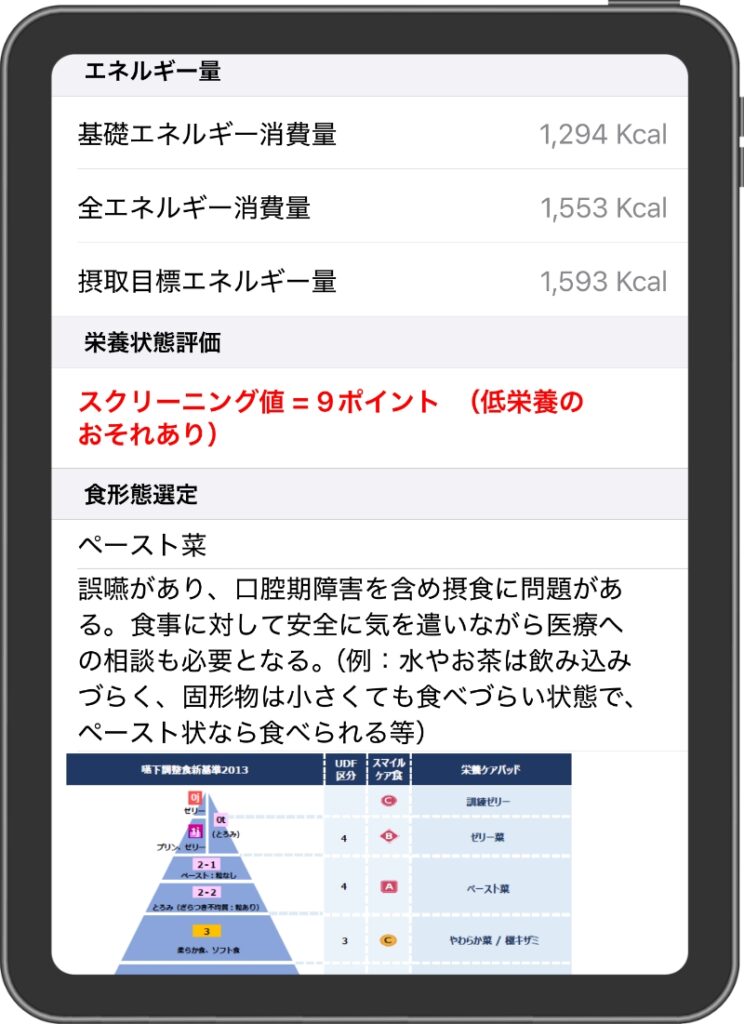

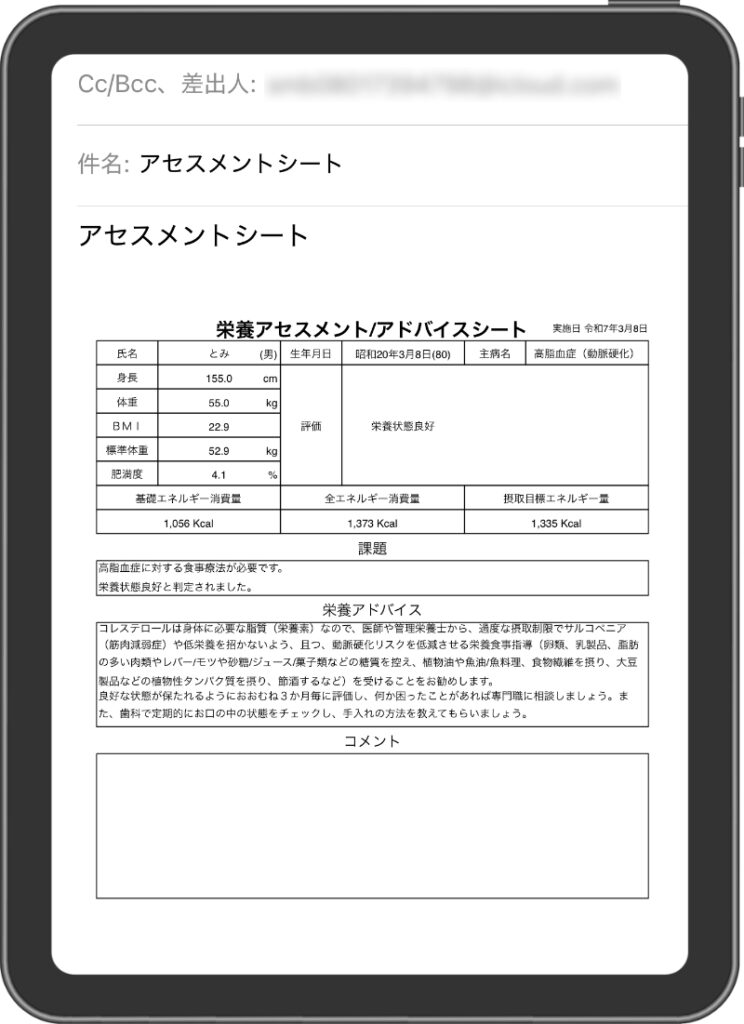

MNA-sf/Harris-Benedict/BMI/活動量等により、高齢者の栄養状態を5分間ほどでチェックでき、栄養ケアアドバイスが自動表記されます。

栄養状態チェック結果はPDFへ自動変換され、メール機能により医師へ転送できます。(低栄養原因の早期発見 → 早期の医療介入)

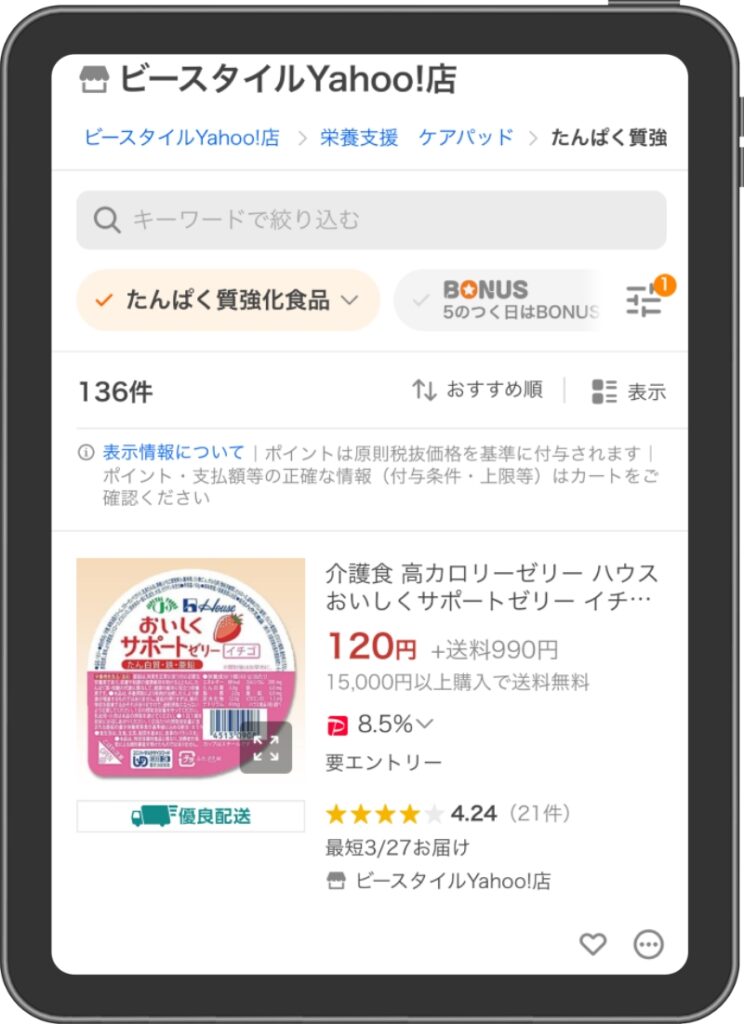

栄養ケア支援システムから、高齢者の栄養状態に適したフレイルケア食/スマイルケア食/栄養補助食品を検索/発注/在宅配送できます。

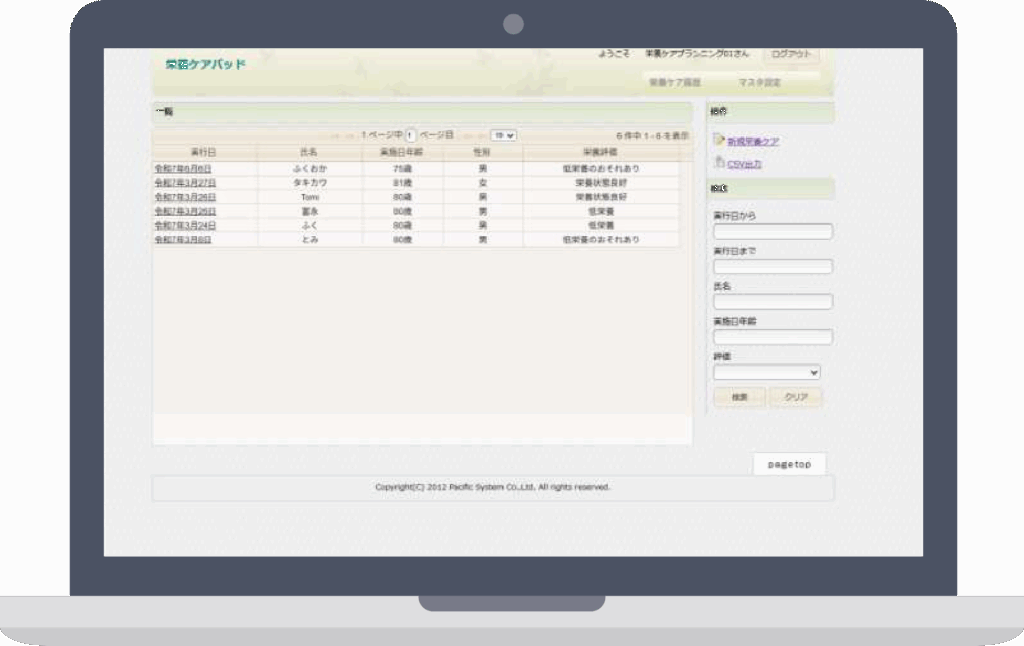

管理者URL(オプション設定)により、保険薬局/本部は、各店舗の栄養ケアサポート状況を管理できます。

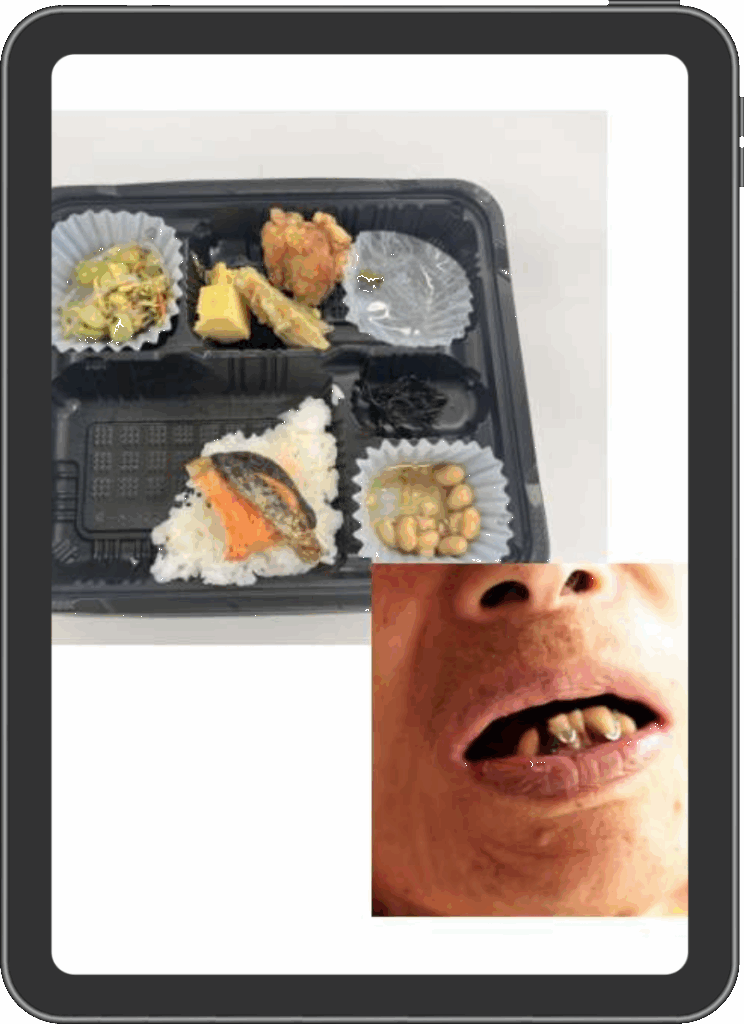

栄養ケア支援システムは、カメラ機能(ipad限定)を搭載しているので、医師/歯科医師と在宅高齢者(身体機能/生活状況)の情報共有に活用できます。